業界・企業研究

正規社員と非正規社員の違い

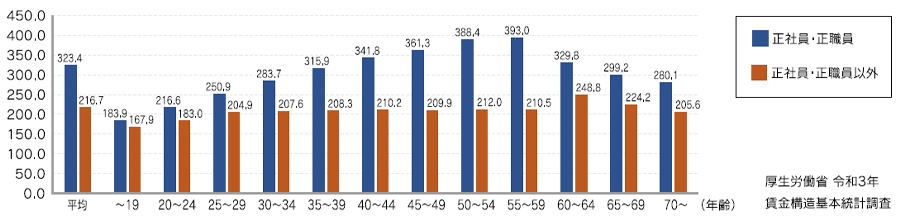

日本の社会での被用者の働き方には、正規社員と非正規社員の二種類があります。

正規社員は、主に新卒者が一括採用され、職務や勤務地を限定せず(無限定雇用)、年功序列型の賃金体系で定年まで勤務してきました。

新卒者は現任教育を通じて簡単な仕事から、より複雑な仕事へと組織の中で学びの階段を上るため、採用選考では入社後の成長能力と会社との相性という人柄が重視されます。就職というよりも就社という形容がふさわしく、メンバーシップ型の採用と呼ばれます。

正規社員と非正規社員には賃金格差が認められることが多く、特に非正規社員の採用はポスト毎に職務や勤務地が限定され、同一労働・同一賃金で契約期間の終了まで勤務する場合があります。

募集はポストに空枠が生じた時になされますが、求職者の望む時期に枠が空くとは限らず、契約期間後にポストが存続するとも限りません。採用選考の基準はそのポストに相応しい職務遂行能力とされ、新卒者よりも経験のある転職者が有利となります。就職という形容がふさわしく、ジョブ型の採用と呼ばれます。

正規社員は、主に新卒者が一括採用され、職務や勤務地を限定せず(無限定雇用)、年功序列型の賃金体系で定年まで勤務してきました。

新卒者は現任教育を通じて簡単な仕事から、より複雑な仕事へと組織の中で学びの階段を上るため、採用選考では入社後の成長能力と会社との相性という人柄が重視されます。就職というよりも就社という形容がふさわしく、メンバーシップ型の採用と呼ばれます。

正規社員と非正規社員には賃金格差が認められることが多く、特に非正規社員の採用はポスト毎に職務や勤務地が限定され、同一労働・同一賃金で契約期間の終了まで勤務する場合があります。

募集はポストに空枠が生じた時になされますが、求職者の望む時期に枠が空くとは限らず、契約期間後にポストが存続するとも限りません。採用選考の基準はそのポストに相応しい職務遂行能力とされ、新卒者よりも経験のある転職者が有利となります。就職という形容がふさわしく、ジョブ型の採用と呼ばれます。

新卒採用と中途採用の違い

入社後の成長の可能性と人柄のみで間口の広い選考が受けられるのは、新卒一括採用だけです。中途採用は間口が狭く、具体的な職務遂行能力が問われます。就職氷河期世代の支援が社会課題となっている背景には、このような日本社会の雇用慣行があります。

他方、新卒一括採用者の3割が3年以内に離職しており(第二新卒)、企業と学生の双方にとってミスマッチの解消が課題となっています。このため、インターンシップやOBOG訪問で実地の感覚を確認することや、複数の選択肢の中から自分の意思で選択したという納得度の高い就職を実現することの重要性が指摘されています。第二新卒と既卒者に対する企業の門戸は以前に比べて広がっています。しかし、人手不足の企業でも採用の基準を引き下げることには慎重な姿勢をとっています。既卒者の応募受付企業や内定の比率は現役学生の約半分にとどまっています。

会社の都合で従業員の同意なく職務と勤務地を指定できる無限定雇用は、企業にとって捨てがたい魅力があり、これと表裏一体の日本型雇用慣行がすぐに無くなることはないと思われます。しかし、急速な技術革新と国際競争の激化で企業や公務員の将来の就労形態の不透明性は増大しています。人生百年時代を控え、どのような世の中になっても自分の腕一本で乗り切ってみせるという気概をもって、キャリアをデザインする重要性も指摘されています。

他方、新卒一括採用者の3割が3年以内に離職しており(第二新卒)、企業と学生の双方にとってミスマッチの解消が課題となっています。このため、インターンシップやOBOG訪問で実地の感覚を確認することや、複数の選択肢の中から自分の意思で選択したという納得度の高い就職を実現することの重要性が指摘されています。第二新卒と既卒者に対する企業の門戸は以前に比べて広がっています。しかし、人手不足の企業でも採用の基準を引き下げることには慎重な姿勢をとっています。既卒者の応募受付企業や内定の比率は現役学生の約半分にとどまっています。

会社の都合で従業員の同意なく職務と勤務地を指定できる無限定雇用は、企業にとって捨てがたい魅力があり、これと表裏一体の日本型雇用慣行がすぐに無くなることはないと思われます。しかし、急速な技術革新と国際競争の激化で企業や公務員の将来の就労形態の不透明性は増大しています。人生百年時代を控え、どのような世の中になっても自分の腕一本で乗り切ってみせるという気概をもって、キャリアをデザインする重要性も指摘されています。

賃金のイメージ(令和3年6月の賃金(千円))

業界・企業研究の着眼点

1. まずは視野を広く持つ

業界・企業研究の目的は、進路の視野を広げ、そこから自分の志向に合う業界や企業を選択することにあります。就活のスタート時には視野を広く持ち、さまざまな業界・企業を調べてみましょう。企業の業種(取扱商品・サービス)のみならず、業態(商品やサービスの提供方法)、さらに企業が社会で果たす役割にも注目しましょう。最初から公務員を含めて特定の業界や有名大企業にこだわることは、みなさんの潜在的な進路の可能性を狭めることになります。

- 気になるキーワードから関連する商品・サービス・企業・業界を連想してみましょう。

- 働く理由やそこで大切にしたい価値観を基にさまざまな軸で企業を分類し、気になる分類に属する業界や企業を調べてみましょう。

- 気になる企業の川上(素材)・川中(製造)・川下(販売)の取引先や関連子会社などにも視野を広げてみましょう。

2. 業界を取り巻く環境や動向を知る

社会の変化に応じて業界の枠組は変化し、企業や事業にも栄枯盛衰があります。業界の将来展望や興味のある企業を取り巻く環境などの就労条件にも影響を与える要素に目を向けましょう。公務員は安定した職業と思われていますが、人口縮減時代に適応して半数の職員で機能するスマート自治体への転換が提唱されるなど(自治体戦略2040構想研究会)社会の変化と決して無縁ではありません。

3. 業界・企業を比較してその特徴を深掘りする

気になる業界・企業の特徴を把握するには、他の業界や同業他社との比較が有益です。業界・職種といった仕事の内容や就業条件という観点で情報を整理してみましょう。また、その業界·企業に魅かれた理由も探究してみましょう。新たな見地から業界·企業を広げることは、自分の志向を整理することに繋がります。

4. 企業の理念、経営・事業戦略、組織・人事戦略を知る

企業はその理念や経営・事業戦略の実施に必要な組織・人事戦略を策定します。企業の理念や戦略を知れば、企業の求める人材像や採用方針を深く理解することができます。

5. 組織文化・社風を知る

業界や企業によって組織文化や社風が異なり、そこで窮屈さを感じることなく活躍する人材の資質も異なります。企業の社風を分析する切口としては、協調と競争、伝統と新規、現実と革新、理と情、思考と行動、着実と速度、結果と過程、裁量と統制などが挙げられています。

【POINT!】就職浪人について

Q.今年就職が難しいと判断した場合、留年して翌年新卒者として就職活動をした方が良いですか。

A.留年して翌年新卒者として就職活動をすれば、留年した理由について確実に聞かれます。質問者が納得のいく答えを用意できないのであれば、事態は改善しません。単に留年するよりも、キャリアカウンセラーと相談して就職が上手く行かなかった原因を探り修正して、何としても就職先を見つけるという強い意志を持って臨むことが大切です。

A.留年して翌年新卒者として就職活動をすれば、留年した理由について確実に聞かれます。質問者が納得のいく答えを用意できないのであれば、事態は改善しません。単に留年するよりも、キャリアカウンセラーと相談して就職が上手く行かなかった原因を探り修正して、何としても就職先を見つけるという強い意志を持って臨むことが大切です。

業界・職種・雇用形態・就業条件

業界・企業研究は、社会のさまざまな仕事を知ることから始まります。

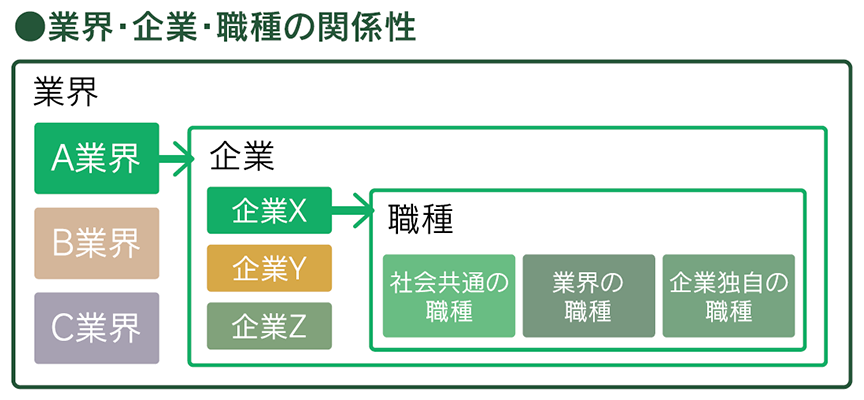

大学生の就職活動人気企業ランキングでは、一般消費者に商品やサービスを提供するB to C(Business to Consumer)企業が上位を占めています。しかし、企業に商品やサービスを提供するB to B(Business to Business)企業にも優良企業は多数存在しています。

原材料・部品の仕入先から製品の販売先に至るサプライチェーンをたどれば、さまざまな企業が存在していることが分かるでしょう。近年、企業は業界を越えて幅広く事業を展開しており、従来の固定的な枠組にとらわれないことも必要です。同じ業界に属していても、企業によって事業の内容、取引先や社風が異なります。自分の進路選択にとって有益な分析軸を駆使しながら情報を収集していきましょう。

大学生の就職活動人気企業ランキングでは、一般消費者に商品やサービスを提供するB to C(Business to Consumer)企業が上位を占めています。しかし、企業に商品やサービスを提供するB to B(Business to Business)企業にも優良企業は多数存在しています。

原材料・部品の仕入先から製品の販売先に至るサプライチェーンをたどれば、さまざまな企業が存在していることが分かるでしょう。近年、企業は業界を越えて幅広く事業を展開しており、従来の固定的な枠組にとらわれないことも必要です。同じ業界に属していても、企業によって事業の内容、取引先や社風が異なります。自分の進路選択にとって有益な分析軸を駆使しながら情報を収集していきましょう。

業界・職種・雇用形態・就業条件について

| 業界 | 「何を作るか」「どんな仕事·サービスを行なっているか」などで分けられる産業区分のこと。 |

|---|---|

| 職種 | 担当する仕事の種類のこと。 |

| 雇用形態 | 正規/非正規雇用、直接/間接雇用など、雇用契約の種類のこと。 |

| 就業条件 | 就業時間、勤務地、休暇、賃金体系、福利厚生などのこと。 |

業界について

業界研究の第一歩はビジネスジャンルで概観します。

| ①メーカー(モノをつくる) 食品・農林・水産・建設・住宅・インテリア・繊維・化学・薬品・化粧品・鉄鋼・金属・鉱業・機械・プラント・電気機器・自動車・輸送用機器・精密機器・医療機器・印刷・事務機器関連・スポーツ・玩具・その他メーカー |

| ②サービス・インフラ(かたちのないモノを売る) 不動産・鉄道・航空・運輸・物流・電力・ガス・エネルギー・フードサービス・ホテル・旅行・医療・福祉・アミューズメント・レジャー・その他サービス・コンサルティング・調査・人材サービス・教育 |

| ③商社(モノを動かして利益を得る) 総合商社・専門商社 |

| ④ソフトウエア(情報に付加価値をつけて売る) ソフトウエア・インターネット・通信 |

| ⑤小売(モノを消費者に売る) 百貨店・スーパー・コンビニ・専門店 |

| ⑥広告・出版・マスコミ(情報を大勢の人に一度に伝達して利益を得る) 放送・新聞・出版・広告 |

| ⑦金融(お金を動かして利益を得る) 銀行・証券・クレジット・信販・リース・その他金融・生保・損保 |

| ⑧官公庁系(国・地方公共団体の役所) 公社・団体・官公庁 |

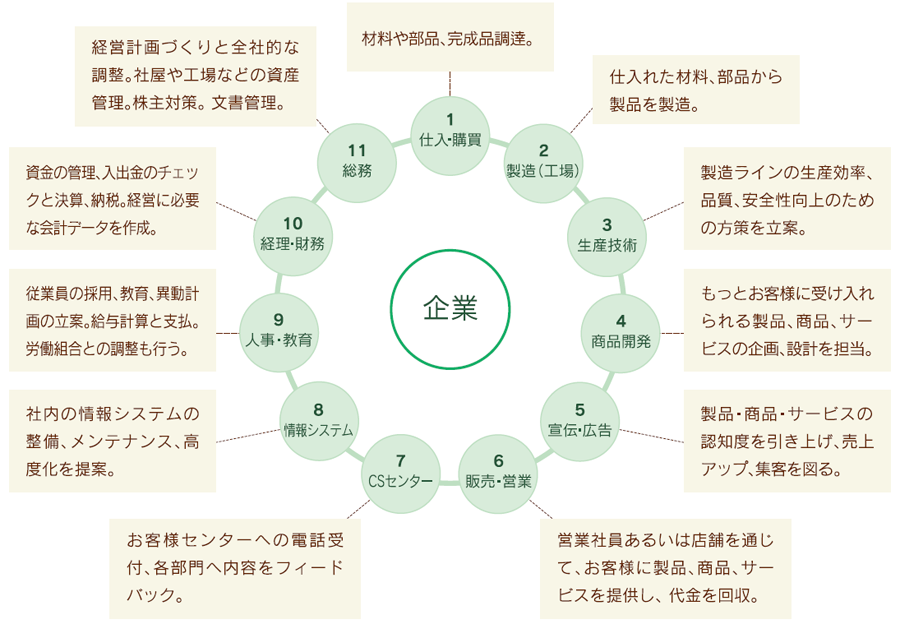

職種について

● 仕事の内容に着目した職種の区分

| 職種名 | |

|---|---|

| 営業関連 | 営業・企画営業・コンサルティング営業・代理店営業・内勤営業・カウンターセールス・海外営業・MR/SR |

| 事務・企画・経営関連 | マーケティング・商品開発・企画・宣伝・経理・財務・会計・人事・総務・法務・知的財産・広報・IR・一般事務・営業事務・秘書・パラリーガル |

| 販売・サービス関連 | スーパーバイザー・店長候補・販売・フロアスタッフ・旅行コーディネーター・ホテルサービス・ブライダルコーディネーター・ウェディングプランナー |

| 専門サービス関連 | ソーシャルワーカー・ケアマネージャー・介護職・介護系事務職・建築士・栄養士・保育士・教師 |

| クリエイティブ関連 | アカウントエグゼクティブ(AE)・クリエイティブディレクター・アートディレクター・グラフィックデザイナー・編集・ディレクター・WEBプロデューサー |

| 専門職種関連 | コンサルタント・金融営業(法人/個人)・金融事務・アクチュアリー・リスク・与信・生損保系專門職 |

● ひとつの企業の中にもさまざまな職種がある

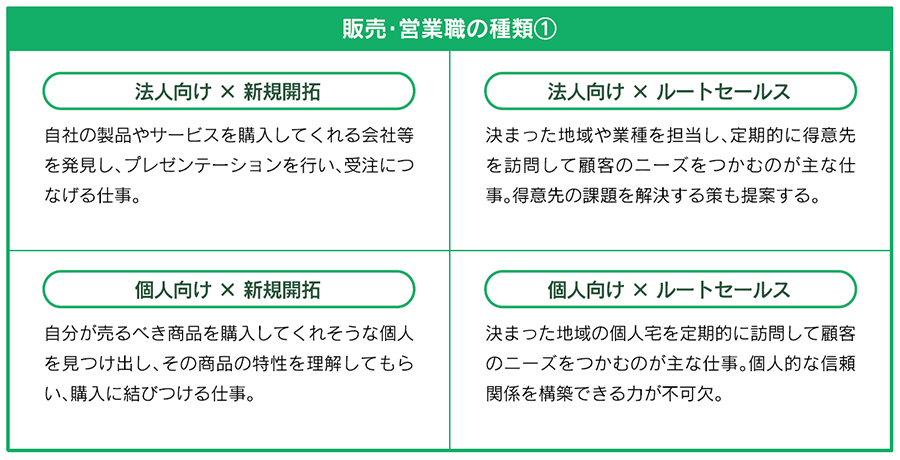

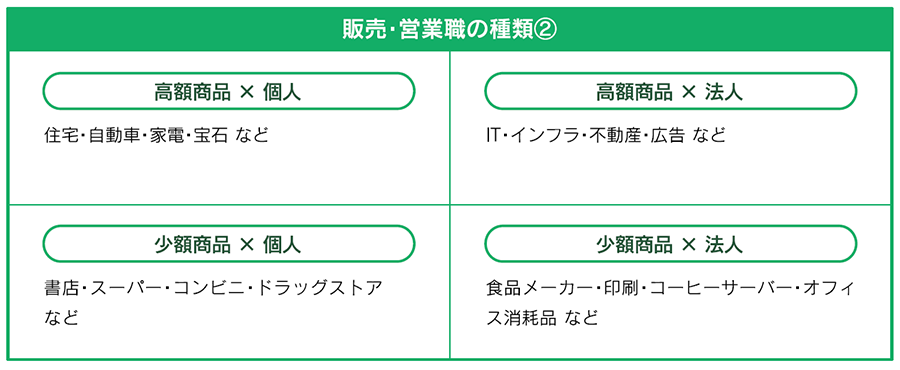

販売・営業職について

企業が募集する職種の多くは販売・営業職ですが、一口に営業と言ってもその内容はさまざまです。顧客は個人だけではなく、会社や官公庁といった法人が顧客の場合もあります。これまでに取引のなかった顧客を新規開拓する営業もあれば、すでに取引のある顧客の新たなニーズをつかむ営業もあります。顧客に提供するのが高額商品か少額商品かという分類も可能です。販売·営業職で必要となるプロセスやスキルはタイプによって異なります。自分に合う仕事かどうかを見極める上では下記のように、より踏み込んだ分析が必要となります。

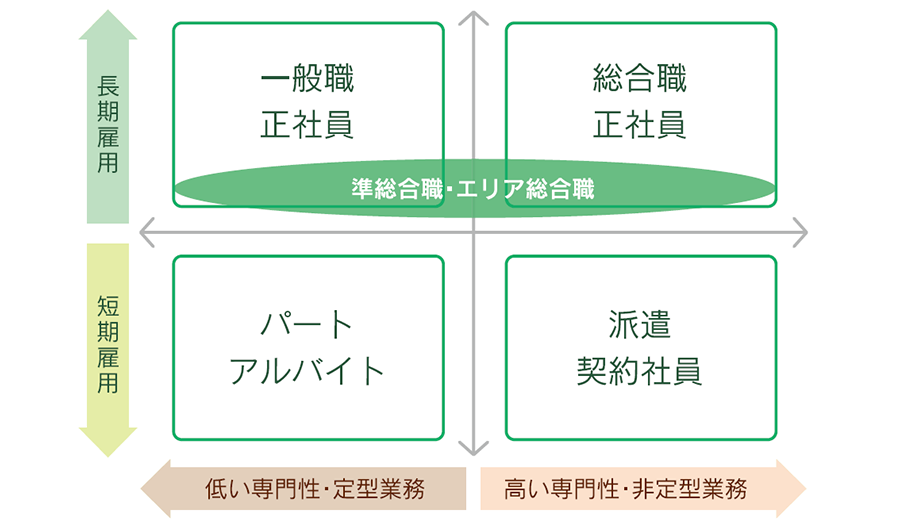

雇用形態(コース別採用)について

企業の人材募集は、入社後の人事管理の違いから総合職と一般職のコースに分けて行われる場合があります。総合職は、転勤と異動を含むさまざまな仕事を経験しながら将来的に会社の中核を担うことを期待される幹部候補生です。一般職はマニュアルのある定型業務を担い、転居を伴う異動を伴わないことが通例です。近年では両者の中間的な形態である準総合職やエリア総合職というコースを設けている企業もあります。勤務年数を重ねるにつれて働き方や給与に大きな差が生じることがありますので、各自のライフプランと照らし合わせながら選考時にきちんと確認をしましょう。

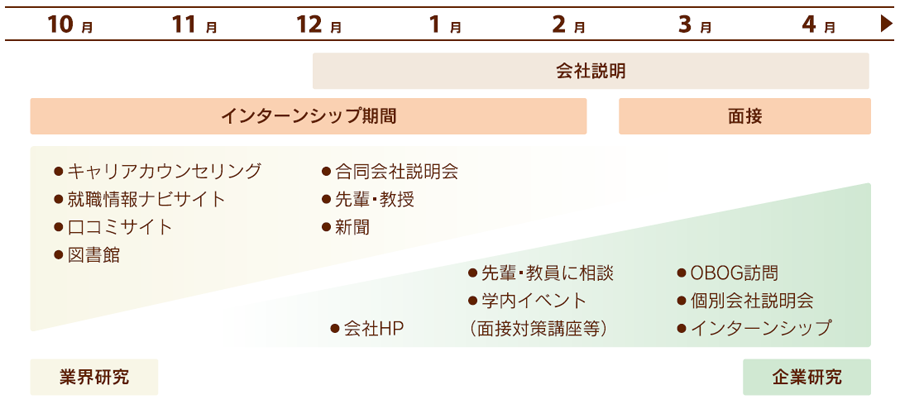

業界・企業の情報収集方法

情報を得る手段はたくさんありますが、目的によって適する手段が異なります。それぞれの特徴を知り、自分に必要な情報を効率的に集めましよう。

| インターネット | 就職情報ナビサイト/ロコミサイト/会社HP/ハローワーク |

|---|---|

| 大学 | キャリアカウンセリング/図書館/データベース/新聞/教員/先輩・友人 |

| 学外 | イベント/インターンシップ/OBOG訪問 |

| その他 | 雑誌/家族・親戚/アルバイト |

【POINT!】業界・企業の価値ある情報の集め方

- 「業界地図」で業界内での企業の立ち位置を知る。

- 就職情報ナビサイトで企業が欲しい人材像をつかむ。

- 社名+ビジネスモデルをダイヤモンド·オンライン(diamond.jp)で検索してみる。

- 各企業のHPの「IR情報」決算資料で企業の業績を知り、図書館のデータベースの東洋経済デジタルコンテンツライブラリーから「CSR企業総覧(雇用・人材活用編)」や「就職四季報」を見て、新卒入社者の定着率をチェックする。

- 働く現場を見て、働く人と会う。

スケジュールについて

インターネットを使った情報収集方法

インターネット上での情報の集め方には、就職情報ナビサイト、ロコミサイト、会社HP、ハローワークなどがあります。

特徴

①簡単に情報を得ることが出来る

②情報量が膨大…欲しい情報に辿りつくまでが大変

③信憑性がさまざま…正しく情報を読み解く力が必要

1

就職情報ナビサイトの特徴

あくまでも会社の採用担当者が学生を採用するために伝えている会社の情報です。就活生が知っておくべき情報ですが、これだけでは十分ではありません。

| 出来ること |

|---|

|

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|---|

|

2

ロコミサイトの特徴

参考資料として使うにとどめ、頼りすぎないようにしましょう。

| 出来ること |

|---|

|

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|---|

|

大学を使った情報収集方法

大学での情報の集め方には、キャリアカウンセリング、図書館、データベース、新聞、教員、先輩・友人があります。

特徴

①自分にあった情報を得ることができる

②有料のサービスを無料で受けられる(予約や時間制限もあり)

③信憑性が高い情報が多い(自分から聞きに行かなければならない)

キャリアカウンセリング

【概要】

- 相談時間 1日1回(30分)

- 1年生~4年生まで利用可能(※時期により3・4年生優先)

- カウンセラーについて

採用担当の経験のある先生、志望先の会社を訪問している先生、企業へ採用コンサルティングをしている先生など、経験豊富な先生方です。

【利用方法】

- ポータルサイト(LiveCampus)にて日時を予約(空きがある場合に限り当日予約・カウンセリング可能)。

- 予約確定後、予約した日時の5分前に1F教学サポート課横のキャリアカウンセリングコーナーへ向かう。

| 相談できる内容について |

|---|

| 進路・就職全般/自己分析/業界・企業研究/履歴書・ES添削/筆記試験/面接対策/インターンシップ/公務員情報/留学・進学 等 |

| 年間を通して多い質問 (日本大学三軒茶屋キャンパス編) |

|---|

| 1位:企業の探し方…時期を問わず、よく受ける相談 2位:履歴書·ES添削…ガクチカや志望動機が多い ※余裕を持って、相談しよう! 3位:面接対策…事前の面接の練習は効果的!何度も練習をしよう! |

図書館

就職活動では情報収集のための書籍や雑誌購入にお金がかかる…

大学ならば過去のものから最新のものまで書籍が揃っています!

業界雑誌(エアライン、スポーツ健康ビジネス等)に限定した本や、就活関連本は1冊2,000円を超えるものも多いです!

会社四季報・業界地図等は最新の企業情報を調べる際に役に立ちます

大学ならば過去のものから最新のものまで書籍が揃っています!

業界雑誌(エアライン、スポーツ健康ビジネス等)に限定した本や、就活関連本は1冊2,000円を超えるものも多いです!

会社四季報・業界地図等は最新の企業情報を調べる際に役に立ちます

学内で使用できるデータベースー覧

| 図書・雑誌 |

|

|---|---|

| 雑誌記事・論文 |

|

| 辞書・事典・統計類 |

|

| 新聞 |

|

新聞

どの新聞でもよいので、読むことが大事

一番のおすすめは日本経済新聞。経済や企業動向についての記事が多いです!

一番のおすすめは日本経済新聞。経済や企業動向についての記事が多いです!

| 読み方 |

|

|---|

まずは読む癖をつけよう!図書館でも複数新聞が読めるようになっています。

教職員へ聞いてみる

授業やゼミの教員または教学サポート課へ相談してみよう

三軒茶屋キャンパスには就職担当の教職員がいるのを知っていますか?

就職担当の教職員は多くの採用担当の方とお会いして、話を聞いています。

また、同じ道を歩んだ先輩を紹介してくれる可能性もアリ!三軒茶屋キャンパスの教職員は、ものすごく面倒見が良いです!教職員の方に何でも相談して、どんどん頼りましょう!

三軒茶屋キャンパスには就職担当の教職員がいるのを知っていますか?

就職担当の教職員は多くの採用担当の方とお会いして、話を聞いています。

また、同じ道を歩んだ先輩を紹介してくれる可能性もアリ!三軒茶屋キャンパスの教職員は、ものすごく面倒見が良いです!教職員の方に何でも相談して、どんどん頼りましょう!

先輩·友人に聞いてみる

こまめに情報共有をしてみよう

就活は情報戦!学内外問わず積極的に情報共有しよう!

- 友人→面接対策

- サークルの先輩→ガクチカ

- ゼミの先輩→志望動機・学んだこと

就活は情報戦!学内外問わず積極的に情報共有しよう!

学外での情報収集方法

学外での情報の集め方にはイベント、インターンシップ、OBOG訪問などがあります。

特徴

①第一次情報を得ることが出来る

②自分だけが得られる情報が多い

③相手に合わせたスケジュール(予定や時間の確保が必須)

イベント

イベントの種類は、合同企業説明会、個別企業説明会、インターンシップセミナー、業界別セミナーなどがあります。

合同企業説明会は会社探しのヒントを見つける場です。人事の採用担当者とは積極的に話しましょう!

合同企業説明会は会社探しのヒントを見つける場です。人事の採用担当者とは積極的に話しましょう!

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|---|

|

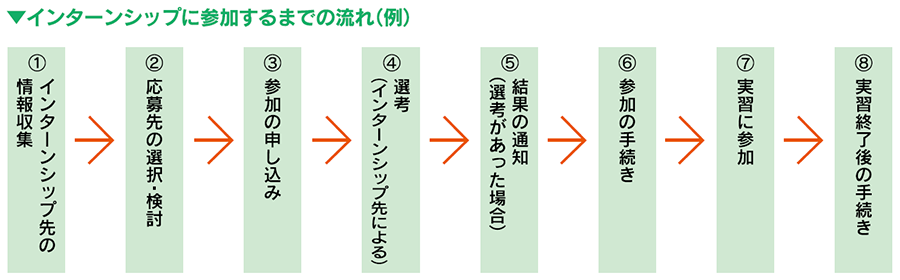

インターンシップ

本来は採用する側とされる側の齟齬を減らす目的の就業体験でしたが、今はインターンシップも選考の一つになっています。参加することで、企業を比較するための基準を自分の中で作ることができます。

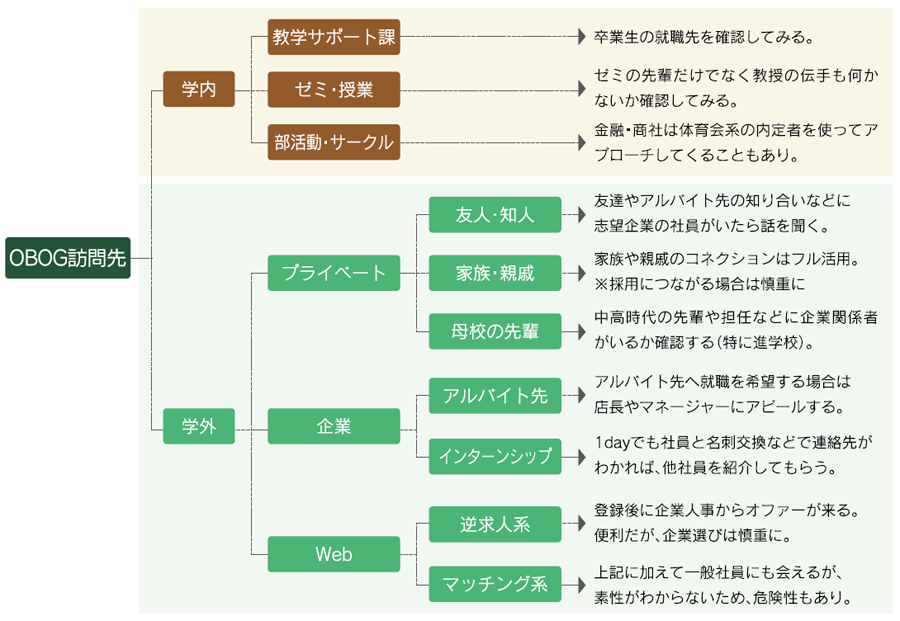

OBOG訪問

志望動機や自己PRのヒントになる

実際に働いている社会人から直接、仕事の実情や本音を聞くことで、自分の働き方についてより具体的なイメージを持つことができる。

事前の準備が大事!

①OBOG訪問でしか聞けないような、事前に聞きたい質問を用意する。

②まずは自分に近い人に、段々と目的に合う人へと訪問する。

実際に働いている社会人から直接、仕事の実情や本音を聞くことで、自分の働き方についてより具体的なイメージを持つことができる。

事前の準備が大事!

①OBOG訪問でしか聞けないような、事前に聞きたい質問を用意する。

②まずは自分に近い人に、段々と目的に合う人へと訪問する。

● OBOG訪問先の開拓方法について

その他の情報収集方法

他にも、雑誌、家族や親戚への質問、アルバイトなどでも情報を深めることができます。

| 例えば |

|

|---|

情報収集に必要な能力

①情報を取得する能力

インターネット、大学、外部のイベントなどを活かして、自発的に情報を取りに動く。

目的や時期等、人によっても手段は異なります。自分に合った方法で欲しい情報を得られるよう、動いてみましょう!

②情報を判断する能力

メディアから得られる数字や、データで得られる数字は一緒だが、自分が何に着目するかで、価値判断は異なります。全ての情報に対して、自分という判断軸を持ちましょう!

③情報を基に行動する能力

初めは誰しも不得意で非効率ではあるけれど、何度も行動するうちに、自分の満足した結果が必ず得られます。情報を「得る」ことに満足せずに、その後の「行動」に移しましょう!

インターネット、大学、外部のイベントなどを活かして、自発的に情報を取りに動く。

目的や時期等、人によっても手段は異なります。自分に合った方法で欲しい情報を得られるよう、動いてみましょう!

②情報を判断する能力

メディアから得られる数字や、データで得られる数字は一緒だが、自分が何に着目するかで、価値判断は異なります。全ての情報に対して、自分という判断軸を持ちましょう!

③情報を基に行動する能力

初めは誰しも不得意で非効率ではあるけれど、何度も行動するうちに、自分の満足した結果が必ず得られます。情報を「得る」ことに満足せずに、その後の「行動」に移しましょう!

インターンシップ

令和5年度からインターンシップに参加した学生を採用できる制度が始まります!

インターンシップに参加することが早期の内定獲得につながる

令和5年度より文科省·厚労省·経産省の三省が合意して、インターンシップ【汎用型能力(5日間以上)・専門活用型インターンシップ(2週間以上)】に参加した学生を採用することが可能となりました。(下記の「学生のキャリア形成支援における産学協働の取組み」4類型を参照)

昨年度までもインターンシップに参加した学生に対し、企業が早期に採用する動きが見られましたが、令和5年度からは政府の承認があったことから、昨年度よりもインターンシップにカを入れる企業が多くなり、さらに企業の採用活動が早期に動き出すという流れが予想されます。

インターンシップに参加した学生を採用するということは、企業が早期に採用活動を行うということです。こうすることで、優秀な人材や採用人数を確保できるため、従来実施していた3年生3月頃に採用する人数が減少することが予想されます。そうすると、インターンシップに参加していない学生達の内定獲得の競争率が急増するため、就職活動が不利になる可能性があります。

そのため、学生の皆さんは、これまでよりも積極的にインターンシップに参加し、第一志望の企業の採用に出遅れることがないように情報を注意深くチェックしておきましょう。

令和5年度より文科省·厚労省·経産省の三省が合意して、インターンシップ【汎用型能力(5日間以上)・専門活用型インターンシップ(2週間以上)】に参加した学生を採用することが可能となりました。(下記の「学生のキャリア形成支援における産学協働の取組み」4類型を参照)

昨年度までもインターンシップに参加した学生に対し、企業が早期に採用する動きが見られましたが、令和5年度からは政府の承認があったことから、昨年度よりもインターンシップにカを入れる企業が多くなり、さらに企業の採用活動が早期に動き出すという流れが予想されます。

インターンシップに参加した学生を採用するということは、企業が早期に採用活動を行うということです。こうすることで、優秀な人材や採用人数を確保できるため、従来実施していた3年生3月頃に採用する人数が減少することが予想されます。そうすると、インターンシップに参加していない学生達の内定獲得の競争率が急増するため、就職活動が不利になる可能性があります。

そのため、学生の皆さんは、これまでよりも積極的にインターンシップに参加し、第一志望の企業の採用に出遅れることがないように情報を注意深くチェックしておきましょう。

参加の目的

- 実際に就業体験を積むことで、社会や企業に関する知識を身につけ、理解を深める

- 自分の適性や興味が持てる事柄を再認識し、志望業界·志望企業の選択に役立てる

- インターンシップ先の社員や他大学の学生と接することで、客観的に自分に足りないものを見つける

- 就職活動に向けた情報収集を行い、以後の活動に役立てる

- 応募前に仕事を体験することにより、入社後のミスマッチを防ぐ

「学生のキャリア形成支援における産学協働の取組み」4類型

以下の4タイプの多種多様なプログラムの実施を通じて、学生のキャリア形成を産学共同で支援します。いずれも学生の参加は任意です。タイプ3ならびにタイプ4が「インターンシップ」に該当する活動です。

タイプ 1

オープン·カンパニー

(オープンキャンパスの企業・業界・仕事版を想定)

| 対象 | 学部生・大学院生向け(学年を問わず) |

|---|---|

| 参加期間 | 超短期(単日) |

| 内容 | 主に、企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが主催する イベント・説明会を想定 |

| 主たる目的 | 学生⇒企業・業界・仕事を具体的に知る 大学・企業⇒企業・業界・仕事への理解促進 |

タイプ 2

キャリア教育

| 対象 | 学部生(主に低学年)向け |

|---|---|

| 参加期間 | 企業主催プログラム(CSRの一環)の場合⇒短期(1~3日) 正課(授業)あるいは正課外(産学協働プログラム等)として行う場合⇒短期~長期 |

| 内容 | 大学が単独あるいは企業と協働して、正課(授業)あるいは正課外(産学協働プログラム等)として行う場合や、企業がCSRの一環として行う場合を想定 |

| 主たる目的 | 学生⇒自らのキャリア(職業観・就業観)を考える 大学・企業⇒能力開発/キャリア教育 |

タイプ 3

汎用的能力・専門活用型インターンシップ

インターンシップに該当

| 対象 | 学部生(主に高学年)・大学院生向け |

|---|---|

| 参加期間 | 汎用的能力活用型の場合⇒短期(5日間以上) 専門活用型の場合⇒長期(2週間以上) ※どちらも、うち半分を超える日数が、職場での就業体験 |

| 内容 | 学生の適性や汎用的能力を重視するインターンシップ(汎用的能力活用型)と、専門性を重視するインターンシップ(専門活用型)の2種類を想定 |

| 主たる目的 | 学生⇒その仕事に就く能力が自らに備わっているか見極める 大学·企業⇒マッチング精度向上/採用選考を視野に入れた評価材料の取得 |

タイプ 4(試行)

高度専門型インターンシップ

(試行結果を踏まえ、今後判断)

インターンシップに該当

| 対象 | 大学院生向け |

|---|---|

| 参加期間 | ジョブ型研究インターンシップの場合⇒長期(2カ月以上) 高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップの場合⇒検討中 |

| 内容 | 「〔A〕ジョブ型研究インターンシップ(理系·博士対象)」と「〔B〕高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ(主に文系対象)(仮称)」の2種類を想定 |

| 主たる目的 | 学生⇒自らの専門性を実践で活かし、向上させる(実践研究力の向上等) 大学・企業⇒今後拡大が見込まれるジョブ型採用を見据えた産学連携の大学院教育 |

※「採用と大学教育の未来に関する産学協議会2020年度報告書(2021年4月)」および「採用と大学教育の未来に関する産学協議会2021年度報告書(2022年4月)」を基に作成

エントリーの方法

① 一般公募

企業のホームページや就職情報サイト(各種ナビサイト)などで情報を集め、個人単位で参加の申し込みを行っていくものです。内容や期間など、様々なものが行われていますので、自分の目的や用途にあったインターンシップ先を、自由に選べるというのが利点です。

② 学校経由での募集

企業から大学を通じて募集があったインターンシップについては、教学サポート課からポータルサイトで案内します。それぞれ締切が設定されていますので、定められた期限までに必要な書類を揃えて提出してください。

【POINT!】汎用的能力·専門活用型インターンシップ参加の注意点

学生が汎用的能力·専門活用型インターンシップに参加する際の注意すべき点を解説します。

●参加倍率が高い可能性がある

従来のインターンシップは、選考なしで先着順、1日で終わる形態などから、気軽に参加できました。しかし新たに定義づけられたインターンシップは開催期間が基本的に長期休暇期間中に限られます。加えて就業体験が必須のため、1回に参加できる人数も少ないことが見込まれます。

参加するにあたっても、エントリーシートや面接などによる選考をおこなう企業が増えると予想されます。

●実施期間が5日間以上ある

新たな定義のインターンシップでは、実施期間が5日間以上と定められています。短期留学や部活動の日程など他の予定との兼ね合いで参加の断念や、複数の企業のインターンシップ参加が難しい可能性もあり、注意が必要です。

但し、インターンシップに参加できなかったとしても、ルール上は企業の採用活動において必須ではないため、焦って参加する必要はありません。

インターンシップに参加する場合は、学業や部活動などに支障がない範囲でスケジュールの調整をするとよいでしょう。

●参加倍率が高い可能性がある

従来のインターンシップは、選考なしで先着順、1日で終わる形態などから、気軽に参加できました。しかし新たに定義づけられたインターンシップは開催期間が基本的に長期休暇期間中に限られます。加えて就業体験が必須のため、1回に参加できる人数も少ないことが見込まれます。

参加するにあたっても、エントリーシートや面接などによる選考をおこなう企業が増えると予想されます。

●実施期間が5日間以上ある

新たな定義のインターンシップでは、実施期間が5日間以上と定められています。短期留学や部活動の日程など他の予定との兼ね合いで参加の断念や、複数の企業のインターンシップ参加が難しい可能性もあり、注意が必要です。

但し、インターンシップに参加できなかったとしても、ルール上は企業の採用活動において必須ではないため、焦って参加する必要はありません。

インターンシップに参加する場合は、学業や部活動などに支障がない範囲でスケジュールの調整をするとよいでしょう。

| 参加に向けた準備 |

|---|

| インターンシップへの参加は就業体験ではありますが、令和5年度からは採用につながる可能性があるため、参加自体を就職活動の予行演習と考え、大学内で行われている準備講座などを積極的に利用し、基本的な言葉遣いなどのマナー面をしっかりと再確認した上で、できる限りの準備を整えてから臨んでください。 |

| 注意事項 | 参加したことがマイナスにならないために |

|---|---|

| ●情報漏洩に繋がる行為をしてしまうと、大変なことになります インターンシップ先で触れたデータを無断で持ち帰ったりするのはもちろん、現地での撮影やインターネット・SNSへの書き込み、またインターンシップを経て知り得た情報を他人に話しただけでも、それが深刻な問題になることがあるので注意!インターンシップ先での情報の取り扱いには、十分に気をつけてください。 ●備品は絶対に持ち帰らない、なくさない たとえ文房具の1点、紙の1枚でも、インターンシップ先の資産を無断で持ち帰ってはいけません。また、名札や入館証などを受け取る場合もありますが、期間終了時には忘れずに返却すること!こういうところでミスがあると、自分の印象が悪いものになるばかりでなく、場合によっては賠償問題や刑事罰などにも発展しかねません。 |

|