自己分析

自己分析の目的・意義

自己分析の目的

新卒一括採用において、企業や官公庁の採用担当者は、応募者の志向と能力が組織の仕事と構成員に求められる能力・資質に合致するのかを、人柄・適性・成長可能性といった指標に沿って見極めます。このことは、民間企業でも公務員でも変わりはありません。

その際に、応募者が「自分は何もので、どのような人物か」をわかりやすく伝えるために、材料を集めて話の組み立てを考えることが自己分析です。自己分析を通じて就労に対する自分の価値観が明らかになれば、志望先を決定する上での有力な切り口となります。

その際に、応募者が「自分は何もので、どのような人物か」をわかりやすく伝えるために、材料を集めて話の組み立てを考えることが自己分析です。自己分析を通じて就労に対する自分の価値観が明らかになれば、志望先を決定する上での有力な切り口となります。

自己分析の意義

就職活動は、自分を知り(自己分析)、社会を知る(業界・企業研究)ことから始まります。仕事を通じて社会で実現したいこと、就職後に目指す社会人像や志望動機という就職活動で伝えるべき事項は両者の重なる部分に見いだされ、就職活動での企業選びでは両者の重なる仕事は何かを考えることになります。

三軒茶屋キャンパスでは、自己分析で明らかになった志向や価値観に沿って仕事の内容、就業条件や組織文化を分析して業界・企業を絞り込むという手順でキャリアデザイン講座を設計しています。

この作業の出発点となった志向や価値観は、社会と仕事をより広く深く知ることで変わることも珍しくありません。偶然の出会い(Serendipity)から思いがけない縁が繋がることもあります。自己分析には終わりがないとされますが、業界・企業研究とのルーブを回すことが大切です。迷宮に入った場合には、自己分析の目的に立ち返り、業界・企業の側から求められる能力と資質が自分に備わっているのかを考えることも一案です。

三軒茶屋キャンパスでは、自己分析で明らかになった志向や価値観に沿って仕事の内容、就業条件や組織文化を分析して業界・企業を絞り込むという手順でキャリアデザイン講座を設計しています。

この作業の出発点となった志向や価値観は、社会と仕事をより広く深く知ることで変わることも珍しくありません。偶然の出会い(Serendipity)から思いがけない縁が繋がることもあります。自己分析には終わりがないとされますが、業界・企業研究とのルーブを回すことが大切です。迷宮に入った場合には、自己分析の目的に立ち返り、業界・企業の側から求められる能力と資質が自分に備わっているのかを考えることも一案です。

過去の自分を知る

ここでは、自己分析の方法として自分史とライフラインチャートを作成します。自分史では、過去の自分を振り返り、時々の思考と行動の共通点から自分の芯となる価値観を炙り出します。ライフラインチャートでは、人生の充実度が高い時の共通点、低い時の共通点、低い時を乗り越えることのできた要素の共通点を見出して、自分が自分で居ることに適した環境を考えてみましょう。

どちらの作業でも、取り上げた事象について、①他にどのような選択肢があり得る中で、②自分はなぜそれを選び、③その結果どうなったのかということを振り返ってみましょう。

どちらの作業でも、取り上げた事象について、①他にどのような選択肢があり得る中で、②自分はなぜそれを選び、③その結果どうなったのかということを振り返ってみましょう。

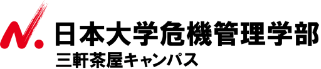

自分史

下図の項目に記載し、その内容がなぜそうなのか又はその内容を取り上げた理由、そこから何を得たのか、今後どうしていきたいのかを考えよう。

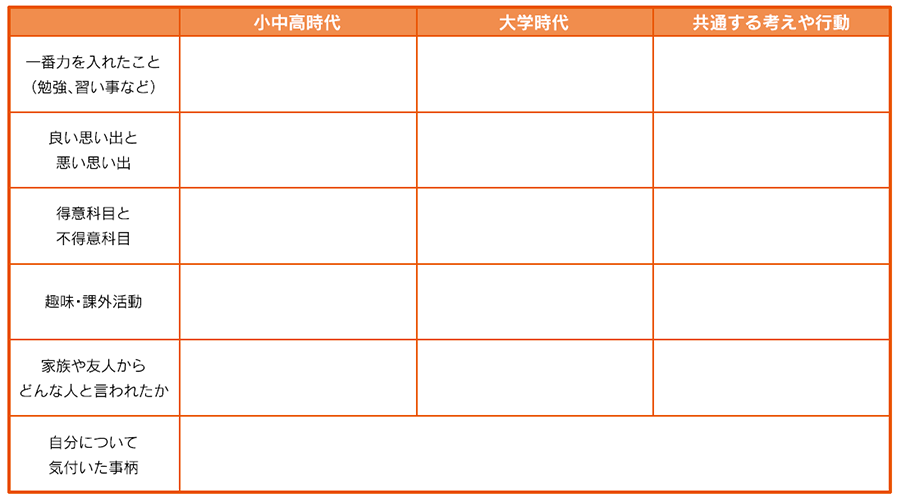

ライフラインチャート

- 質問1:(小学校~大学時代)チャートを作成してみて気づいたことを記入してください。

- 質問2:今までの人生で一番充実度が高かった時、低かった時はいつですか?そして、それはなぜですか?

- 質問3:充実度が低かった時をどう乗り越えましたか?チャートが上向きになる時の共通点は何ですか?

- 質問4:今までの人生にキャッチコピーをつけてみましょう。今後どのように人生を過ごしていきたいですか?

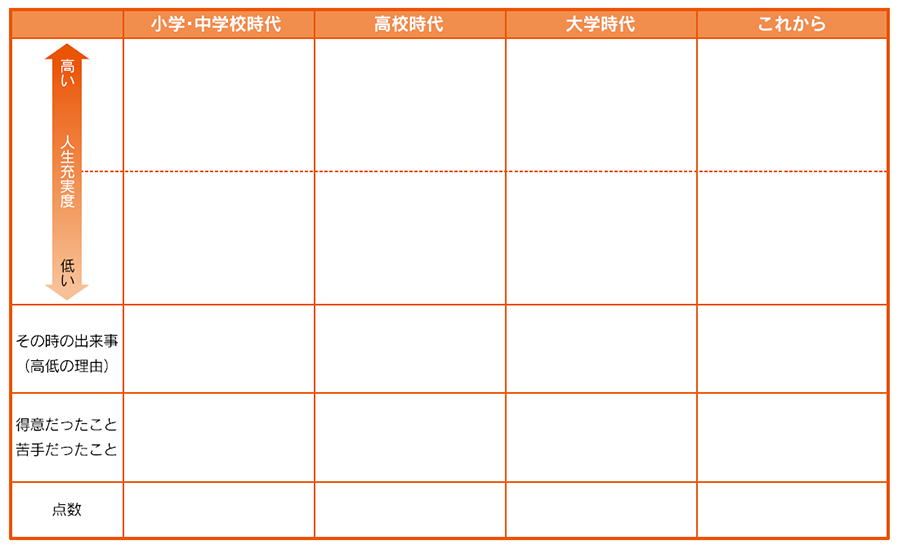

現在の自分を知り、未来の自分を考える

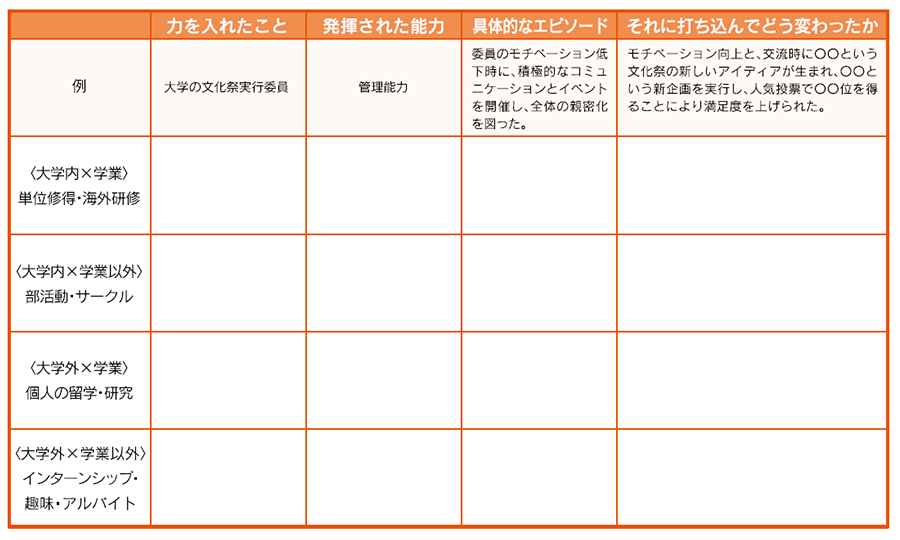

過去の自分を振り返り「自分の軸」が見えてきたら、それを踏まえて現在の自分について考えてみましょう。就職活動を意識して、大学入学後に焦点を合わせて「自分は何者で、どのような人物か」を言葉で表現してみましょう。

みなさんの言いたいことを初対面の歳の離れた面接担当者にもわかりやすく伝えるには、根拠となる具体的な工ピソードと組み合わせて簡潔に伝えることが必要です。

過去を振り返り、現在の自分を言語化したら、未来の自分を描いてみましょう。志望先の組織でどのような姿の働く社会人となるかを面接担当者が具体的にイメージできるエビデンスを示すことが目標となります。過去の自分、現在の自分、志望動機と将来の自分の間に論理的で一貫した軸が通るよう、整理をしましょう。

みなさんの言いたいことを初対面の歳の離れた面接担当者にもわかりやすく伝えるには、根拠となる具体的な工ピソードと組み合わせて簡潔に伝えることが必要です。

過去を振り返り、現在の自分を言語化したら、未来の自分を描いてみましょう。志望先の組織でどのような姿の働く社会人となるかを面接担当者が具体的にイメージできるエビデンスを示すことが目標となります。過去の自分、現在の自分、志望動機と将来の自分の間に論理的で一貫した軸が通るよう、整理をしましょう。

学生時代に力を入れたこと=ガクチカ

企業や官公庁の面接担当者は、作り話を見破り、応募者の真の人柄を見極めるために、学業(勉強)、課外活動(部活動やサークル活動)、日常生活(アルバイト)など多岐にわたる学生生活での事実関係を深掘りしてきます。好きなことに力を入れて取り組むことは当然ですが、就職後に割り当てられる仕事が不本意なものである場合もあります。その場合も仕事をきちんとするかを評価するための指標として、学生の本分である学業の取組が尋ねられることがあります。普段から学業にしっかりと取り組んでおくことが就職の準備にも繋がっています。

ワークライフバランス

近年、ワークライフバランスの実現の重要性が強調されています。以下の問に1問1分でできるだけ具体的に記入し、その内容を振り返って、みなさんの人生において仕事が占める意義を考えてみましょう。

就労に関する自分の志向・価値観

働くことの意義について

自己分析では、まず「自分は何もので、どのような人物か」をわかりやすく伝えるために、材料を集めて話の組み立てを考え、言語化することを行います。そこからさらに、働く際に自分が尊重したい価値や苦しくても頑張ることのできる動機の源泉を見定めてみましょう。就労に対する自分の価値観が明らかになれば、多数の業界・企業を分類して志望先を決定する上での有力な分析の軸となります。

皆さんは人生をどのような作品に仕上げたいですか。そこでは働くことにどのような意義が与えられるのでしょうか。働く上で大切にしたい価値は何ですか。苦しいときに頑張ることのできる理由は何ですか。

まず、働くことの意義について三つのことを考えてみましょう。第一は、経済的自立です。経済的な自立とワークライフバランスの確保が重要ですが、優先順位が問われることもあるでしょう。第二に、自己実現です。仕事にやりがいを感じることができれば、自己実現にとって仕事が大きな意義を持つことになります。第三に、社会貢献です。

公務員でなければ社会に貢献できないと考えるのは尚早です。利潤を追求する企業も、そのミッションの遂行を通じて社会に貢献しています。組織がどのような人々にどのような価値を提供しているのかを具体的に分析することは、自分の志向との相性を考える上で重要な観点です。

皆さんは人生をどのような作品に仕上げたいですか。そこでは働くことにどのような意義が与えられるのでしょうか。働く上で大切にしたい価値は何ですか。苦しいときに頑張ることのできる理由は何ですか。

まず、働くことの意義について三つのことを考えてみましょう。第一は、経済的自立です。経済的な自立とワークライフバランスの確保が重要ですが、優先順位が問われることもあるでしょう。第二に、自己実現です。仕事にやりがいを感じることができれば、自己実現にとって仕事が大きな意義を持つことになります。第三に、社会貢献です。

公務員でなければ社会に貢献できないと考えるのは尚早です。利潤を追求する企業も、そのミッションの遂行を通じて社会に貢献しています。組織がどのような人々にどのような価値を提供しているのかを具体的に分析することは、自分の志向との相性を考える上で重要な観点です。

働く意義

①経済的自立…豊かな生活

②自己実現…夢·願望を実現するための自分らしさ、成長感、達成感

③社会貢献…どんな人の役に立ち、信頼されたいか?

“Labor”?それとも“Work”?

『人は働くことで学ぶ、社会や人のために働くことが、自分のためにもなる』

業界と企業の選択について

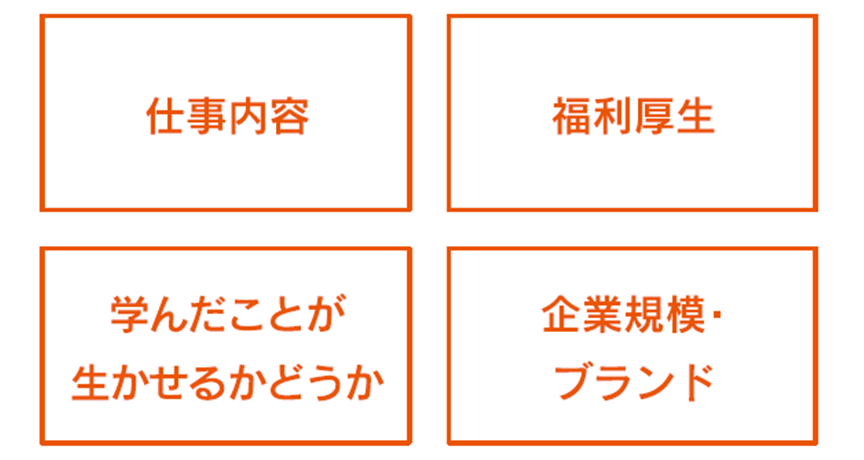

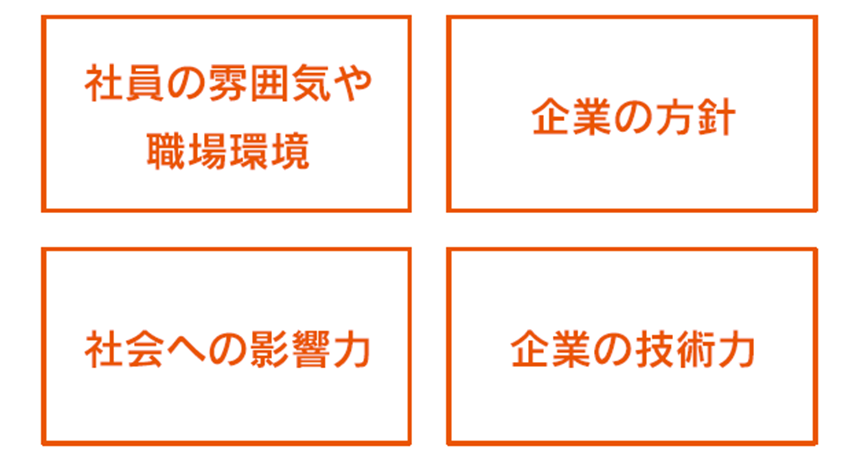

次に、皆さんが働く上で大切にしたい価値は何でしょうか。社会における企業や官公庁の役割・目標・方針、組織の規模・ブランド・技術力・社会的影響力などの社会的地位、社員の雰囲気や職場環境、生活の質を保障する福利厚生、大学までに学んだことと人材育成方針の関係や仕事の内容を通じた自己実現の機会など、さまざまな要素が考えられます。こうした価値を大切と考える理由と根拠を考えて優先順位を付けてみましょう。また、そこから自分の志向に合致する業界や企業を探すためのさまざまな分類の軸を導き出してみましょう。例えば、伝統と革新、大手企業と中小企業、協調と競争、給与水準と勤務時間、ジェネラリストとスペシャリストや企業規模とやりがいなどの軸を考えることができます。

【POINT!】視野の広げ方·自分の価値観に基づく分類の軸

- BtoB⇔BtoC

- モノ⇔サービス

- 大手⇔中小企業

- 老舗⇔ベンチャー

- 伝統⇔革新

- 国内⇔世界

- 内勤⇔外勤

- 大都市⇔地方

- リーダー⇔サポート

- 人に売り込む⇔人を支える

- 大きいプロジェクト⇔身近な商品・サービス

- やりがいより給料⇔給料よりやりがい

- 専攻に関係ある仕事⇔専攻に関係ない仕事

- 有名企業にこだわる⇔こだわらない

- 社会貢献にこだわる⇔こだわらない